日本原子能研究所(原研)與歐共體�、俄羅斯、美國合作建立國際熱核聚變實驗堆(ITER)���,1992年開始進行工程設計活動(EDA)���。

該EDA進行了各種先進裝置的技術開發�,而超導線圈的開發是其中的一項。環形磁場線圈(TF線圈)是由俄羅斯的埃夫列莫夫電氣物理工程研究所制造的����,是由日本原子能研究所設計�����、開發的,用鈦管作包套組裝Nb3Sn超導線�。下面簡述日本原子能研究所研發的采用純鈦管組裝超導線圈的優點及其開發成果�。

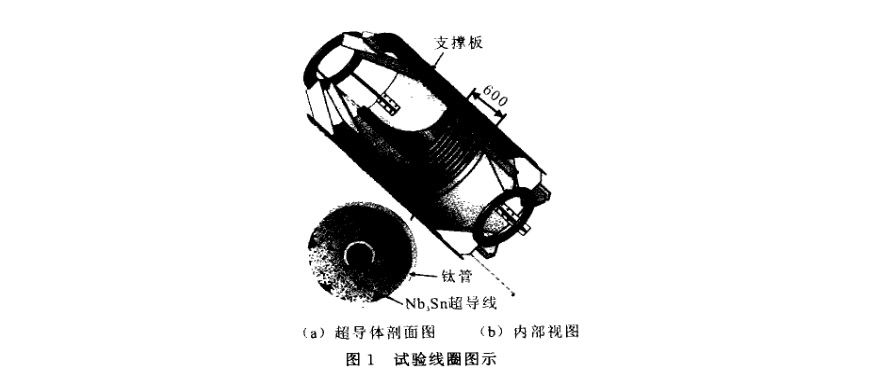

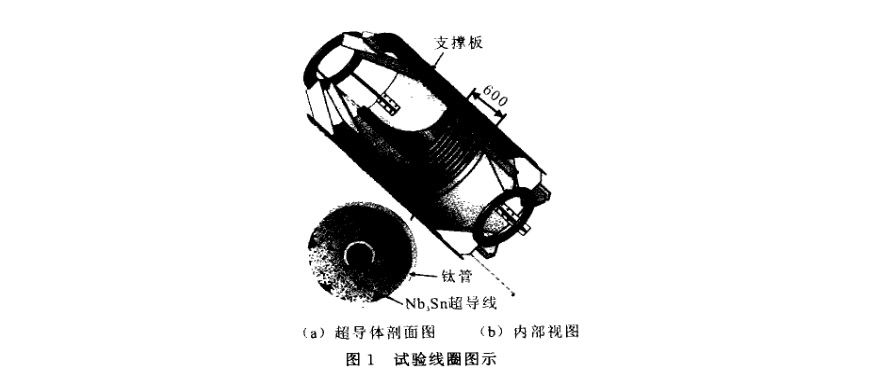

試驗用超導線圈是由Nb3Sn超導線ll52根(直徑0.81mm)的絞合線封入純鈦管中(管壁厚2mm����,內徑43mm),在支持板的內側繞1層共9圈(高0.6m)組成(圖1)����。試驗用超導線圈總體的外徑為1.5m�����,高2.8m��,支持板外側圍繞的不銹鋼管是冷卻支持板的。該超導線圈安裝在ITER中的螺線圈的原型線圈中心部�。原型線圈在13T磁場中流過46kA的電流�����。試驗驗證了該超導線圈達到了ITERTF線圈要求的性能Nb3Sn超導線在熱應力或機械應力下其臨界電流會下降,以往Nb3Sn超導線是封入不銹鋼管中使用���,而不銹鋼管與Nb3Sn超導線的熱收縮(溫度變化為650C~一269C)差異會產生熱應力�,從而使超導特性下降。為此�����,要選擇與Nb3Sn超導線熱收縮率相同的材料作為封管�����。這樣的材料有因科鎳合金908和鈦��。日本原研考慮到純鈦在非磁性、耐蝕性���、加工性等方面優于因科鎳合金908,便對鈦開始了試驗開發工作����。由金屬管材質對小型Nb3Sn導體臨界電流的影響試驗結果��;可知,采用純鈦管��,當磁場為12T時����,其臨界電流值是采用不銹鋼管的2倍?���;谶@個成果��,在俄羅斯采用了壁厚為2mm的純鈦管作為試驗用超導線圈的封管,并在日本原研獲得通電成功��,使ITER用的導體�����,其臨界電流提高了30,使同樣的成本獲得了更高的運行性能��。

由于ITERTF線圈發生非常大的電磁力���,要求金屬管具有足夠的強度�����,另外�,由于Nb3Sn超導材料要進行650C����、240h以、上的熱處理,因此金屬管還必須耐這種熱處理�。從熱收縮量來看純鈦是非常理想的材料�����,但是有必要研究時效處理對強度和韌性的影響。日本原研與新日鐵公司協同研究了時效后純鈦的氧含量對在液氦溫度(4K)下力學性能的影響。結果表明純鈦在4K下的力學性能取決于純鈦中的氧含量�����,氧含量在約0.1時�����,熱處理后(650C�����,240h)也能保持其必要的強度和韌性�����。據此結果�����,試驗用超導線圈所用管材選用了俄羅斯生產的氧含量為0.106的純鈦管�。

該技術也期望在需要高磁場���、大電流線圈的電力貯能超導線圈等領域得到應用�。

相關鏈接